『文化の日』の意味と由来を子供にわかりやすく!イベントや楽しい過ごし方は?

- 2016/8/9

- イベント

11月3日の『文化の日』とは、『国民の祝日に関する法律(以下、祝日法という。)』によって定められた『国民の祝日(以下、祝日という。)』です。

現在、祝日法によって定められた祝日は全部で16日ありますが、全ての祝日には『制定趣旨』が付記されています。

因みに、文化の日の制定趣旨は、“自由と平和を愛し、文化を進める”とされています。

本記事では11月3日が文化の日になった経緯や背景を子供にもわかりやすく説明出来る様まとめてみました。

また、後半では子供と一緒に文化の日を楽しむ過ごし方やイベント情報もまとめているので是非ご覧ください。

文化の日となった経緯

日本国憲法は、戦後間もない1946年(昭和21年)11月3日に公布され、翌年の5月3日に施行されました。

このことによって、1890年(明治23年)11月29日に施行された『大日本帝国憲法』は、1947年(昭和22年)5月2日を以って廃止されました。

日本政府は敗戦から得た厳しい現実と尊い教訓を踏まえ、新憲法においては『平和主義』を旗印に掲げ殊(こと)に“平和と文化を重視する”という基本理念の下、新憲法の公布日である11月3日を『文化の日』と定めました。

国民の祝日の背景

そもそも現行の祝日法ができるまでの『11月3日』は、1873年(明治6年)~1911年(明治44年)までの間は『天長節』、1927年(昭和2年)~1947年(昭和22年)までの間は『明治節』という、何れも“天皇の誕生日を祝う日”でした。

詰まり、祝日法が制定される以前は“祝日と祭日”を合わせて『祝祭日』といっていましたが、これらは全て“皇室の行事や慶事”を祝うものでした。

そのような背景から、政府や議会の一部には11月3日を『文化の日』ではなく、『憲法記念日』にしようとの動きがありましたが、敗戦後の日本を統治していた『連合国総司令部(GHQ)』に阻まれ、止む無く『文化の日』になったといわれています。

詰まり、新憲法では国家における天皇の位置づけを『元首』から『象徴』に変えた訳であり、その意味からも“天皇の誕生日と憲法記念日”を結び付けることに反対したものです。

この様に『文化の日』以外にも、皇室の行事や慶事を休日に移行したものがあります。

例を挙げれば、1月1日の四方節が『元旦』、2月11日の紀元節が『建国記念の日』、3月21日頃の春季皇霊祭が『春分の日』、4月29日の天長節が『昭和の日』、9月23日頃の秋季皇霊祭が『秋分の日』、11月23日の新嘗祭が『勤労感謝の日』などです。

戦後70年以上経過した現在においては、国会でも憲法の見直し論が出てきていますが、仮に憲法が改正された場合は祝日法も一部改正され、『文化の日』の取り扱いが変わることも考えられます。

ただ、文化の日の制定趣旨である“自由と平和を愛し、文化を進める”という理念は、恒久的に失わないで欲しいと切に願います。

将来を担う子供たちの親としては、せめて“第二次世界大戦で敗戦した事実”について、自らの口で子供に伝える責任を果たすべきと思います。

子供と一緒に楽しむ、文化の日の過ごし方

日本の伝統文化は、“衣食住の分野”で受け継がれ親しまれているものが沢山あります。

その中でも子供たちが中心の『遊び』について、その由来や遊び方を紹介します。

遊びの効用は今も昔もそう大きく変わることがなく、娯楽や遊興以外にも“リラックスやストレス解消”にも役立ちます。

また、日本独自の『隔世伝承遊び』には、祖母から孫娘などに礼儀や作法を学ばせる効果もあったといわれています。

文化の日を過ごすにあたり、日本古来の伝統に根ざした様々な“文化的活動をひも解いてみる”のも良いのではないでしょうか。

(1)お手玉

小豆などを入れた小さな布袋(お手玉)を、歌を歌いながら投げたり、受け取ったり、拾ったりというもので、地域によっていろいろな形式があるようです。

元々は、“黒海周辺の遊牧民”の遊びが原型といわれていて、平安時代頃に宮中に入りその後日本各地に広まったものです。

(2)おはじき

直径12mm程度のガラス玉を潰したような円盤を、指で弾(はじ)いて相手のおはじきに当てる遊びで、昔は小石で造ったことから『石弾き』といわれていました。

この遊びのルールは、弾いたおはじきが当たれば自分のものになり、最終的には手持ちのお弾きの数で勝敗を決めるものです。

これも奈良時代に中国から宮中に伝わったといわれています。

(3)メンコ

メンコは長方形や円形の厚紙でできています。

これを地面に打ち付け、その風圧を利用して相手のメンコをひっくり返すものです。

ひっくり返ったメンコは自分のものになります。

この遊びは江戸時代に始まりましたが、当時は人の顔を描いた粘土を焼いて(泥メンコ)作られたものです。

当時は、遊びではなく魔除けとして始まったとされています。

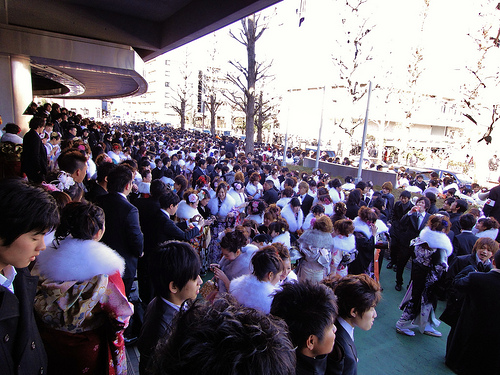

文化行事やイベント

文化の日といえば、国の代表的な行事として『文化勲章』の授与式です。

これは、芸術や学問などの文化発展に著しい功績を挙げた人に授与されるもので、宮中で天皇から直接勲章を与えられる式典です。

文化勲章を受賞する候補者は、文化功労者の中から『文化審議会』の意見を基づいて、文部科学大臣が選考し内閣総理大臣に推薦するもので、最終的には『閣議決定』されます。

ただ、過去には何人かの辞退者も出ています。

なお、文化の日には全国各地で記念の行事やイベントが開催されていますが、その中でも特に恒例となっているのは、国や地方公共団体などの博物館が開催する“特別企画展”が挙げられます。

普段入場するためには殆どが有料となっていますが、この日に限って無料となるケースが多いので、事前にイベント内容を確認した上、お子さんと一緒に出掛けて見ては如何でしょう。

まとめ

以上、文化の日の意味や由来と子供にもわかりやすく伝えれるようまとめてみました。

文化の日をお子さんと一緒に過ごす際はウンチクを語ってみてはいかがでしょうか。

文化の日について“親子で語り合える”切っ掛けが得られるかも知れません。